一、温度控制的核心要素

1. 火焰类型与温度关系

中性焰(氧气:燃气=1:1):温度稳定(乙炔焰约3100°C),适合大多数钎焊。

碳化焰(燃气过量):温度略低(2800°C),适合铝、铸铁等易氧化材料。

氧化焰(氧气过量):温度*高(3300°C),但易氧化金属,仅用于特殊需求。

2. 关键温度区间

预热温度:200~300°C(厚件或高导热材料如铜、铝)。

钎料熔化温度:需达到钎料熔点以上30~50°C(如银钎料约600~800°C)。

母材耐受温度:避免超过母材固相线(如铜管≤900°C)。

二、温度控制实操步骤

✅ 1. 火焰调节

步骤:

1.点燃后先调燃气,形成黄色火焰。

2.缓慢加入氧气,直至焰芯呈明亮锥形(中性焰标志)。

3.通过焊枪阀门微调,保持火焰长度约10~15cm。

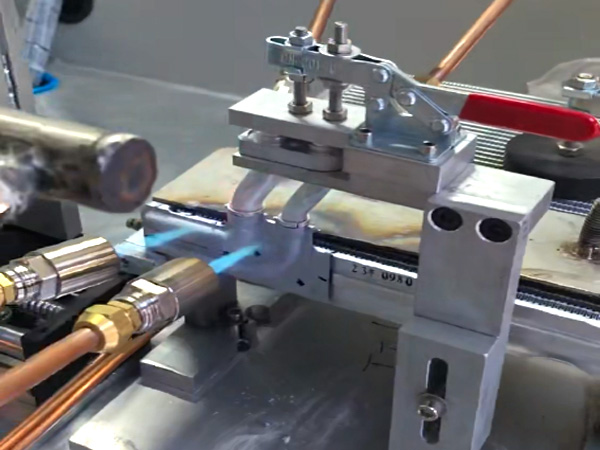

技巧:火焰**应距工件5~10mm,避免直接接触。

✅ 2. 加热方式

移动加热:焊枪匀速摆动(Z字形或螺旋形),避免局部过热。

预热重点:先加热厚壁或高导热部位(如铜管焊接先加热管壁而非接头)。

温度判断:

目测法:母材暗红色约600°C,亮红色约900°C(需经验)。

红外测温仪:精准监测(推荐温度敏感材料如电子元件)。

✅ 3. 钎料与钎剂配合

钎料选择:匹配母材熔点(如铜磷钎料用于铜管,熔点约700°C)。

钎剂辅助:

钎剂涂抹区(如硼砂)可降低氧化风险,扩展温度窗口。

钎剂完全熔化(呈透明液态)表明温度已达标。

三、不同材料的温度控制要点

| 材料 | 预热温度(°C) | 钎焊温度(°C) | 注意事项 |

| 铜及铜合金 | 200~300 | 600~800 | 避免过热导致晶粒粗大 |

| 不锈钢 | 300~400 | 800~950 | 需专用钎剂(如氟化物) |

| 铝及铝合金 | 250~350 | 450~600 | 严格控制温度(易烧穿) |

| 碳钢 | 150~250 | 700~900 | 防止氧化皮影响润湿性 |

四、常见问题与解决

| 问题 | 原因 | 调整方法 |

| 钎料不熔化 | 温度不足或加热不均 | 提高火焰功率/延长加热时间 |

| 母材过热变形 | 温度过高或停留过长 | 减小火焰/加快移动速度 |

| 钎料成球不铺展 | 表面氧化或钎剂失效 | 重新清洁/补加钎剂 |

五、进阶技巧

1.分段加热:

对大型工件分区域加热,避免热应力集中。

2.热沉法:

在敏感区域贴铜块或湿布吸热(如电子元件焊接)。

3.自动化辅助:

使用温度反馈系统(如热电偶+PLC)控制火焰功率。

六、安全注意事项

防护装备:佩戴红外护目镜,避免肉眼直接观察高温区。

通风要求:钎剂挥发物可能有害,需局部排风。

应急处理:超温时立即移开火焰,用湿布冷却(避免直接泼水)。

总结

火焰钎焊温度控制需“看-调-测”结合:

1.看火焰:保持中性焰,观察母材颜色变化。

2.调参数:根据材料厚度和钎料熔点动态调整气压与加热时间。

3.测温度:必要时借助测温工具验证。

口诀:

“火焰中性温度稳,移动均匀不贪热,钎剂熔化再送丝,母材微红正适合。”

掌握这些方法后,即使是复杂工件也能实现高质量钎焊!